城市新中产,站在悬崖边...

本文来自微信公众号:刘知趣,作者:刘知趣,头图来自:AI生成

一个多世纪前,狄更斯在《远大前程》中写下了孤儿皮普的人生浮沉。从英格兰乡下铁匠铺走向伦敦的上流社会,最终却发现所谓的“体面”不过是大梦一场。

而在全球化与信息化重塑社会结构的今天,城市中产的“远大前程”似乎也笼罩着相似的阴影,他们表面光鲜,内里脆弱。

在法国社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的理论体系中,一个人的社会位置并非仅靠物质财富所决定,而是由经济资本、文化资本、社会资本三者共同塑造而成。这三种资本如果能彼此转化、相互支撑,个体便能够在社会的阶梯上稳步向上;而一旦转化受阻,再体面的身份也可能摇摇欲坠。

在当代中国的城市语境下,那个看似体面、工作稳定、拥有高等教育背景和房产的城市中产群体,实则长期处于一种结构性困境:有限的经济资本难以抵御人生风险,文化资本在就业市场中不断贬值,社会资本又大多停留在浅层关系,缺乏制度性支撑。他们既无法复制精英阶层的闭环再生产,也难以嵌入体制内稳定的安全网。于是,焦虑成了日常,脆弱成了底色。

正如社会学家李强教授的一个观点:“中产阶层的不安全感,本质上是一种结构性困境。”而这场困局,不是靠个人努力就可以轻易突围。

一、三种资本的表面繁荣

表面上看,城市中产似乎三种资本都具备:本科及以上学历代表着制度化的文化资本,自有住房象征着一定的经济积累,同事、校友圈则构成了初级的社会资本。但这种“均衡”实际上极具欺骗性。

首先,在高等教育扩招的大背景下,学历的相对贬值是一个客观趋势。根据国家统计局和教育部的数据,我国高等教育毛入学率从2010年的26.5%上升到2023年的60.2%,学历不再是稀缺资源,它只是进入职场的基本门槛。制度化文化资本的含金量正在肉眼可见地被稀释,向经济资本转化(就业)的效率大幅降低。

其次,中产的文化资本大多都是“应试型”的,缺乏身体化(embodied)的文化素养。布迪厄曾经指出,真正的文化资本不仅体现在文凭上,更是内化于个体的谈吐、审美、礼仪、甚至是对艺术与思想的理解力中。

然而,当代城市中产群体里,相当一部分都是典型的“小镇做题家”,成长过程中缺乏对通识教育、人文艺术、心理学或者是社会学的系统性接触。这种文化惯习(habitus)的缺失,使得他们在高端社交场合中往往格格不入,即便穿着得体、谨言慎行,也依然难以真正融入到精英阶层。

更重要的是,社会资本在中国有着鲜明的“差序格局”特征。费孝通在《乡土中国》这本书里说,中国人的社会关系就好比是石子投入水面形成的同心圆,亲疏有别,资源分配高度依赖血缘、地缘、学缘等传统纽带。这意味着,社会资本无法通过广泛建立弱连接来积累,而是依赖深度嵌入的强关系。

这也解释了为什么我们普通人对“体制内”充满了如此大的向往,因为组织的身份天然将这群人嵌入了一套稳定的资源网络,无论是子女入学、亲人就医,还是项目审批、岗位调动,都具备更强的资源调动能力。

中产虽然有社交圈,但大多都是功能性、临时性的弱连接,没有可以转化为实质性支持的关系资本。他们的“人脉”通常止步于信息交换,难以触及资源分配的核心节点。

二、难以打通资本跃迁的通道

布迪厄还强调,阶层流动的关键不在于资本存量,而在于资本之间能否实现有效的转化。

富裕家庭往往能通过系统性投资,构建起了“经济→文化→社会→经济”这样的一个良性闭环:砸钱购买国际学校、海外夏校、科研导师,用优质教育来获得名校的学历;接着凭借学历进入到精英大学做科研或者是跨国企业上班,再通过校友会、俱乐部等场域积累起高价值的人脉;最终这些人脉又会反哺新的商业机会或者是帮助职业升迁。

而中产的转化路径则处处设卡。他们普遍重视教育,甚至不惜举全家之力买学区房,托举孩子上补习班、考雅思、参加竞赛,但顶级教育资源的获取仍然高度依赖家庭背景。

北京大学教育学院多项长期关于教育公平的研究显示,优质基础教育资源的分配与家庭经济资本密切相关。中产家庭即便投入巨大,也往往因缺乏“背景加持”而在关键升学环节处于劣势。

即便孩子成功考入了名校,文化资本向经济资本的转化也并不容易,实习和就业是另一道关卡。一线城市市场化岗位中,有相当一部分的入职机会都是通过非公开渠道释放,其中又有相当比例依赖亲友或校友推荐。这意味着,简历投递只是入场券,真正决定去留的,往往是“谁认识谁”。

文化资本向经济资本的转化周期不断被拉长,不确定性陡然上升。“知识改变命运”曾经是改开后几代人的信念,如今也日益显露出其局限性。

麦可思研究院《2024年中国大学生就业报告》显示,本科毕业生毕业半年后的平均月薪约为6248元,而根据中国社科院《中国住房发展报告(2023-2024)》,一线城市房价收入比普遍超过30倍,二线城市也达到了18~22倍。高学历不再能自动兑现为高收入,更无法保障阶层的稳固。

此外,社会资本的构建需要长期的浸润以及和场域的适配。中产虽然具备一定的文化素养,但正如前面提到的,因为缺乏特定语境下的“惯习”而在精英阶层社交中略显局促。这种文化区隔(cultural distinction)也使得他们的社会资本向上跃迁受阻。

三、被视为功利性挣扎的努力

布迪厄还指出,资本的转化必须经过“合法化”过程。简单来说,就是要用符合社会规范的方式进行,避免被视为是赤裸裸的利益交换。

富裕家庭会将巨额的教育支出包装成“培养全面发展的人”,企业家将商业社交称为“行业交流与学习”,这些话语策略本质上都是在掩盖他们资本积累的真实逻辑,同时获得道德层面的正当性支持。

然而,在信息高度透明和阶层焦虑被放大的当下,这种“合法化包装”正在逐渐失效。平台不断放大阶层生活的可见性:有人分享家族信托规划,有人展示孩子参与国际科研项目,而更多中产家长则在计算“鸡娃”成本是否值得。这种对比不仅加剧了焦虑,也让中产的“努力表演”显得愈发吃力。

他们既要维持一种“有调性”的生活方式,读严肃刊物、看美术展、带孩子参加研学,又不得不在日常消费中精打细算;既要参与教育军备竞争,又深知这个回报充满了不确定性。这种矛盾状态,使得中产的行为更容易被识别为“功利性挣扎”或者是“刻意表演”,而不是真正的文化追求。社会认同因此削弱,阶层身份愈发模糊。

更关键的是,当整个社会对“成功”的定义日益单一,而实现路径却愈发封闭时,中产的努力便陷入了另一种悖论:越努力,越焦虑;越表演,越空洞。他们的资本转化行为,不再被视作向上流动的正当尝试,而被解读为对阶层滑落的恐慌性防御。

四、中产阶层是一种处境

由此可见,中产的脆弱,并非源于懒惰、短视亦或是能力不足,而是其在资本结构中的位置注定如此。他们拥有一定的资本存量以避免跌入底层,却在将有限资本进行有效转化、从而实现阶层跃升的路径上,面临着结构性的瓶颈。

这种困境也反映了社会结构趋于稳定的客观现实。当资本转化的通道相对收窄,当“合法化”的表演成本日益高昂,中产阶层的焦虑与不安便成为了一种结构性的产物。他们悬停在社会的中间地带,既能仰望到上层的风景,又时刻感受着向下滑落的引力。

当然,真正的问题或许并不在于中产该如何“自救”,而在于我们是否愿意承认:一个健康的社会,不应该让大多数努力生活的人,始终活在坠落的恐惧之中。

本文来自微信公众号:刘知趣,作者:刘知趣

本内容由作者授权发布,观点仅代表作者本人,不代表虎嗅立场。如对本稿件有异议或投诉,请联系 [email protected]。

本文来自虎嗅,原文链接:https://www.huxiu.com/article/4806929.html?f=wyxwapp

声明:包含AI生成内容以下内容为赞助商提供

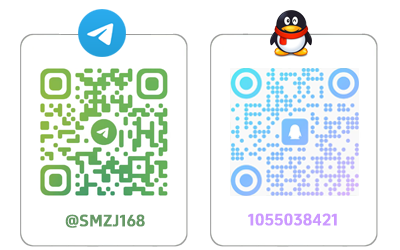

网赚项目交流+骗局曝光群

扫码进群,获取今日项目最新消息

文档于: 2025-11-19 18:30 修改

标签:

评论列表

城市新中产,站在悬崖边...

本文来自微信公众号:刘知趣,作者:刘知趣,头图来自:AI生成一个多世纪前,狄更斯在《远大前程》中写下了孤儿皮普的人生浮沉。从英格兰乡下铁匠铺走向伦敦的上流社会,最终却发现所谓的...